所谓“恐俄症”,顾名思义,是一种“对俄罗斯的恐惧/害怕”的心态。现如今,“恐俄症”的主体已囊括了我们眼中的“西方”。当然,西方各国对俄罗斯的具体态度还是有所差异的,有的是恐俄和反俄,有的则是厌俄甚至是仇俄。

说到这儿,可能有同学会问:为什么西方人会有这样的“恐俄症”?一言概之,这种复杂情绪的存在,与宗教、政治、文化等众多因素均有着千丝万缕的关系。我查了一些资料,接下来跟大家简单聊聊。

莫斯科红场阅兵式

1)什么是“恐俄症”?

实际上,欧洲的“恐俄症”早在16世纪就明显存在了。在当时的立陶宛—波兰王国,一些政治活动家、历史学家以及天主教教士,都曾积极地进行过反俄宣传。

譬如波兰国王与立陶宛大公齐格蒙特一世(1467—1548)就曾说过:“来自莫斯科的俄罗斯人不是基督教教徒,而是野蛮的残暴之徒,他们是属于亚洲的,他们早已与突厥人和鞑靼人商定好要摧毁基督教世界。”

齐格蒙特一世把文艺复兴的文化引入波兰,并引进意大利的建筑师、艺术家与名厨,促成16世纪的波兰黄金时代

对于16世纪的西欧各国而言,俄罗斯是一个被“(新)发现”的国度。他们怀着好奇和恐惧之情去了解、认识其风土人情。因此,在到访过俄国的欧洲人笔记里,常常会发现不少对俄国的各种负面评价。当然,这些负面评价还是零零散散的,直到18世纪末—19世纪初,也没有形成规模。

真正“成体系”的“恐俄症”,首先出现在19世纪上半叶的法国。1812年,拿破仑出动64万大军入侵俄国,企图攻占莫斯科,但由于后勤保障不足和兵力分散等原因,法军败退出俄国,最后返回法国的居然只有不到3万人。拿破仑的惨败,让整个法国受到了震撼。

俄法战争中的法国军队

“有趣”的是,在俄法战争中捡漏的英国,也很快成为了“恐俄症”的主要“患者”。原因很简单,沙俄是英国殖民扩张和争夺欧洲霸权的主要劲敌。

俄罗斯学术界的多数学者认为,西欧各国“恐俄”的直接原因,与沙俄国际地位的提高、与欧洲传统强国之间利益竞争的日益加剧以及沙俄政府在国内对自由主义的压制,均有着直接的关系。

20世纪初进入新疆境内的俄国军队

伴随着十月革命的成功和苏维埃政权的出现,欧洲的“恐俄症”有增无减。在二战结束前,“恐俄症”同“反布尔什维克主义”紧紧地联系到了一起。二战结束后,鉴于苏联做出的巨大贡献,西方世界的“恐俄症”一度偃旗息鼓,但随着“冷战”大幕的徐徐升起,“恐俄症”再一次死灰复燃并活跃了起来。

伴随着苏联解体以及后诸如乌克兰危机等矛盾冲突的相继出现,俄罗斯屡次陷入孤立主义的漩涡,“恐俄症”摇身一变,逐渐演变成与普京“作斗争”的复杂心理。

向无名战士墓前献花的普京

2)欧洲人眼中的俄罗斯

俄罗斯有句谚语——“向往欧洲几乎是俄罗斯政治精英的本能选择”。纵观俄罗斯历史,无论是彼得一世、叶卡捷琳娜二世、亚历山大二世,还是十二月党人和布尔什维克党人,其文化思想或政治理念中无一不闪烁着“欧洲”的印迹。

比如最先打开了“通往欧洲之窗”的彼得大帝,用自己的方式给所有俄罗斯人灌输了这样的理念——“(俄罗斯)不仅要与欧洲国家保持社会文化和文明上的统一,还要具备某些共同的文化和文明价值观”。

苏联版《战争与和平》剧照

不过,俄罗斯的主动“欧化”,却让西方邻居们寝食难安。他们在小心翼翼地观察着这个庞大的“东方国家”的同时,发表着自己对俄罗斯的观点和看法。“俄罗斯到底属不属于欧洲?如果不属于,那该如何看待它?如果属于,到底是欧洲大家庭里完全合格的成员之一,还是一个寄人篱下的远亲?”关于这一问题,欧洲人进行了长达百年的讨论,但是到目前为止依然没有达到共识。

电影《战争与和平》剧照

坦诚说,欧洲人对俄罗斯的认识是复杂多样的,也是动态发展的。在15—16世纪,欧洲国家的认同感,主要取决于“对基督教的笃信程度”。随着历史的变迁,诸如文明程度、政治和经济的发展水平,军事力量和社会状况等因素,都成为欧洲人评价俄罗斯的要素。

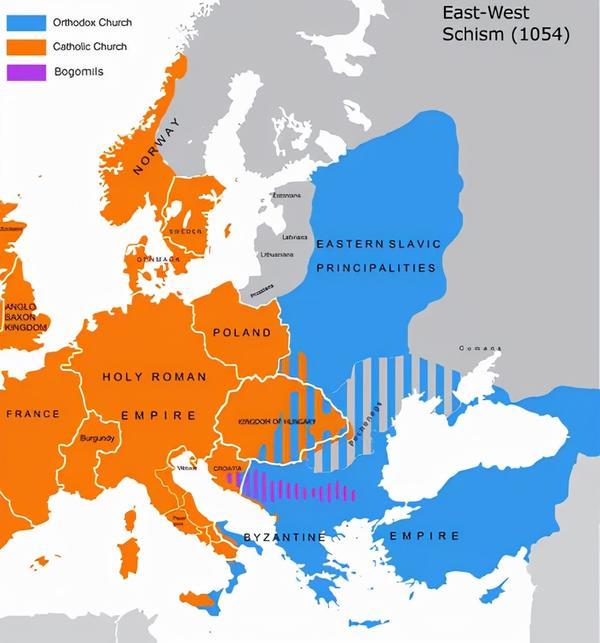

3)宗教分歧:中世纪欧洲恐俄的核心

1504年,罗马教皇利奥九世(1002-1054)和君士坦丁堡牧首色路拉里乌斯彼此将对方革出教门的事件,成为了基督教大分裂的标志。在那个信仰重于理性的年代,欧洲被简单粗暴地划分成了两个部分——信仰罗马天主教的西欧被视为“西方”,信仰东正教的东欧被视为“东方”。

东西教会大分裂

在中世纪,宗教是文明的主要特征。基于地理和宗教信仰的因素,信仰东正教的古罗斯被划入“东方”,并被视为“宗教叛徒”。因此可以说,“恐俄症”最早源于西方对东正教世界的仇视。在西方看来,针对“异教徒”东正教斯拉夫人的战争,是真正意义上的“文明战争”。

1204年,反对拜占庭帝国的第四次十字军东征开始了。不客气地说,这次打着“信仰之战”的军事行动,充斥着骇人的暴行。据史料记载,十字军在占领了君士坦丁堡后,“(拜占庭城内)近千年以来积累的艺术珍品丧失殆尽。图书馆被彻底烧毁,宝石从教堂的圣物上被敲下,金银被熔化成锭,大理石被打破。”

受十字军入侵的影响,当时拜占庭的许多东正教僧侣不得不逃往罗斯诸国。

君士坦丁堡陷落

遗憾的是,残酷的历史在三十年之后重复上演。1232年,教皇格里高利九世(1227—1241在位)呼吁位于利沃尼亚(即近爱沙尼亚以及拉脱维亚的大部分领土的旧称)的宝剑骑士团,应前往芬兰“以保护基督教信仰,防止非信徒斯拉夫人”。

五年后,宝剑骑士团加入条顿骑士团,同丹麦十字军、条顿人和瑞典骑士一起,参加了针对东正教世界的大规模军事行动。他们入侵了俄罗斯西北部,并到达了普斯科夫和诺夫哥罗德。不过,在诺夫哥罗德大公亚历山大·涅夫斯基的率领下,罗斯人屡次将他们赶出自己的领土。

苏联电影《亚历山大·涅夫斯基》海报

蒙古人在征服基辅罗斯之后,西方对东正教世界的负面看法可谓愈演愈烈,俄罗斯人沦为了“(欧洲)门槛上的野蛮人”。伴随着沙俄的迅速崛起,西方的“恐俄症”更强烈了,因为沙俄的领土扩张,已经到了令人错愕的程度。

在罗斯诸国收税的金帐汗国官员

16世纪中叶,俄国和欧洲之间爆发的战争,让西方国家一度陷入慌乱。1558年,羽翼丰满的伊凡雷帝为争夺波罗的海出海口和东岸土地,发动了与利沃尼亚骑士团、波兰、立陶宛和瑞典、丹麦—挪威联合王国的战争。

战争持续一直延续至1583年,尽管最终以俄国的最终失败而告终,但也标志着欧洲东部界限的彻底形成——欧洲人被阻止在纳尔瓦河(爱沙尼亚最大的河流)和普斯科夫湖(位于俄罗斯西北部和爱沙尼亚东部交界处)之外。

伊凡雷帝(1530—1584)

也就是从这个时候开始,关于俄罗斯的“魔幻故事”在西方流传开来。有些西方人认为,俄罗斯人的入侵与世界末日的预言有关,俄罗斯人是来自东方的恶魔力量,俄罗斯挑起战争的终极目的是“最终破坏和毁灭整个基督教世界”。

进入18世纪,利沃尼亚被俄国征服,波兰被列强瓜分后一部分被并入俄国,瑞典被赶到了欧洲的边缘地带,幅员辽阔的俄罗斯与西欧有了直接接触。与此同时,宗教已完全失去了过往一呼百应的号召力。、

可即便如此,俄罗斯与欧洲的宗教分歧从未在欧洲人的脑海中彻底消失。因此直到今天,一些欧洲人依然认为,“欧洲只是作为罗马天主教的欧洲时才会表现出比较强盛且持久的文化统一”。

俄罗斯莫斯科红场流光溢彩,迎接圣诞节(1月7日)

4)文明认知:近代欧洲看待俄国的心理

值得注意的是,在16世纪以后的大多数欧洲知识分子的潜意识里,俄国不仅不属于欧洲,还是个“尚未开化”的半野蛮国家。

在他们的文字记录中,或多或少地透露着对俄国的蔑视和厌恶。譬如德国旅行家А.奥利厄斯,不仅谴责俄罗斯人“缺乏礼貌”,还评价俄罗斯人“只适合奴隶制”,应该迫使他们“与鞭子合作”。

伊凡雷帝的征服

直到17世纪末,才出现了给俄罗斯“平反”的名人,即德国著名的“通才”莱布尼茨。尽管莱布尼茨也一再强调俄国的野蛮,但他认为:

”(俄国)专制君主在理性驱动下实行的开明活动能够帮助俄国克服现有的落后性,而开明统治者的活动不仅能够建设一个在社会和政治方面不逊于西方的国家,甚至还可能超越那些被绝对君主制和中世纪陈旧传统羁绊的西方国家”。

另外,他对彼得大帝做出的一系列现代化改革,也作出了颇为积极的评价,并率先提出“俄国可能成为两大世界性文明——欧洲文明和中国文明——之间的桥梁”。

莱布尼茨:俄国也没有那么糟糕啦~

不过,伴随着法国大革命的临近和孟德斯鸠、卢梭等人的思想问世,法国成为这一时期丑化俄国的主力军。

譬如“反俄先锋”孟德斯鸠就认为,俄国是专制制度的极致体现,即使其统治者们有善意也不会将这种(专制)制度弱化;他提出的俄国缺乏第三等级(中产阶级)的观点,直到今天也颇有市场。

卢梭认为,“俄国人永远不会成为真正文明的民族….彼得一世(固然)拥有天才般的模仿能力,但他并不具备那种可以从一无所有到创造出一切的真正才能。他所做的事情中某些是好的,但大多数都是不合适的。….他想先从学习如何做德国人、英国人开始,但却忘了应当首先学会如何做俄国人。”

在自诩文明的西方知识分子眼中,俄罗斯与欧洲存在着巨大的差异。因此,即便是俄罗斯人身上的优点,“也没视为是可耻的”。譬如晚年的狄德罗(1713—1784)曾这样解释俄罗斯士兵的勇敢——“奴隶制和迷信激发了他对生命和对死亡的蔑视”。

孟德斯鸠(1689—1755)、卢梭(1712—1778)、狄德罗(1713—1784)

1812年俄法战争后,整个欧洲似乎疯狂地爱上了俄罗斯,并宣称它是人类的理想代表。可是不久,“恐俄症”就又一次卷土重来了。

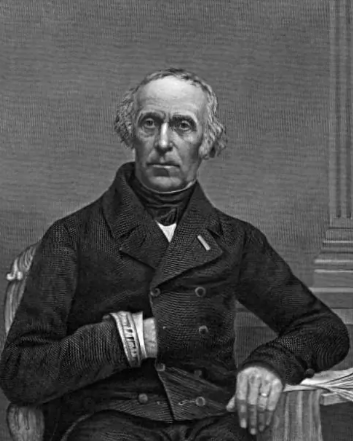

“俄罗斯要计划建立一个世界性的君主制国家”和“(俄罗斯)国王比拿破仑更危险”的论调在欧洲大行其道,各界对俄罗斯的恐惧感逐渐增强。法国著名政治家和史学家基佐(1787—1874,法国第二十二位首相)在其著作《欧洲文明史》中,居然完全略过了俄国——对俄国的无视,恰恰证明了他潜意识中的恐俄心理。

弗朗索瓦·皮埃尔·吉尧姆·基佐(1787—1874),是一名政治家,他在1847年—1848年间任法国首相

让俄国形象彻底丑化的欧洲知识分子,当属撰写游记《1839年的俄罗斯》的法国作家德·库斯汀公爵。该书于1843年在巴黎出版后立即售罄。截止至1855年,这本书在法国再版了3次。该书问世后,法国的“恐俄症”达到了高峰。

德·库斯汀用极其阴暗的色调,描绘着俄国的风土人情。他不仅对俄国贵族刻意模仿欧洲人的生活方式嗤之以鼻,对俄国百姓的奴性和服从沙皇暴政的心理表达了强烈的鄙视。他认为“俄国是一个接近原始社会的国家”,“俄国人不爱欧洲文化,只是在模仿它,以便强大起来去攻占别的地区”。

“这个叫俄国的地方是一个监狱,在这里生活无法平静,无法休息,也不能感受到其他欧洲国家无关统治形式而给予臣民们的那种自由。当你们的孩子抱怨生活在法国不好的时候,你们可以用我的办法告诉他们:‘那就去俄国吧’….在这里,暴君和奴隶之间、狂人和野兽之间没有什么区别。”

坦诚地说,《1839年的俄罗斯》充斥着对俄罗斯的偏见甚至是恶意。因为在这本书中,对于蓬勃发展的俄罗斯文学和艺术只字未提。

今天的俄罗斯农村

到了19世纪中叶,“恐俄症”已成为了许多欧洲国家民主思想的标志之一,“仇俄”几乎等同于“仇视专制主义”。俄罗斯“门槛上的野蛮人”的形象再次被强化,甚至有部分欧洲人认为“俄罗斯人比土耳其人更糟糕”。

对此,一部分俄国精英也深有体会。比如地缘政治先驱丹尼列夫斯基认为:“欧洲并不把我们当作自己人,它把俄国和斯拉夫民族看作异己….无论在哪一个领域,欧洲对俄国都持有一种不友好的态度….一种不信任、幸灾乐祸、蔑视或仇恨。”

活跃于19世纪后半叶的俄罗斯“民粹派”知识分子

纵观18世纪—20世纪初的这段时间,欧洲人从未将俄罗斯人视“为自己人”。如同德国哲学家斯宾格勒在《普鲁士思想和社会主义》一文中写的那样:

“我至今对俄国避而不谈是有意而为,因为这里的问题不是两个民族之间的差异,而是两个世界之间的差异。….必须要用最坚决的方式强调俄罗斯精神与西方精神之间的差别。英国人、德国人、法国人、美国人之间无论有多么深刻的精神对立、宗教差异和政治经济矛盾,只要是面对俄罗斯,他们立即会密切联合成一个统一的世界….真正的俄罗斯人跟我们骨子里是格格不入的。”

一言概之,俄罗斯是欧洲视为各个领域的竞争对手,欧洲也永远不会接受俄罗斯。这一段时间的历史,可以被简单概括为“欧洲企图改造俄罗斯的野蛮性质”或“从文明进程中消灭它(俄罗斯)的历史”。

莫斯科红场 | 圣瓦西里教堂(16世纪)

5)意识形态:当代西方对俄态度的本质

进入19世纪,欧洲的“恐俄症”逐渐从宗教和文化差异变演变为政治问题。如果我们仔细观察就会发现,欧洲每一次“恐俄症”的激化,都与某个政治事件有着密切的联系。

英国的“恐俄症”始于19世纪初,双方的矛盾,纯粹是地缘政治较量,并没有宗教和文化上的冲突。以波兰为例,自从波兰—立陶宛大公国被瓜分之后,波兰始终如一地寄希望于英国的支持。回过头看,英国也最不希望俄国控制波兰,进而在欧亚大陆的心脏地带站稳脚跟。

1853年,英法两国联合发动了针对俄国的克里米亚战争(1853.10—1856.2),并取得了最终的胜利。俄国的惨败,既是英法军事实力的展示,俄国不得不将视线转向东方。

罗伯特·吉布《细红线》,现藏于爱丁堡国家战争博物馆

十月革命的成功,让俄罗斯进一步“脱离”了欧洲,双方在政治和文明上形成强对抗。在西方人的眼中,“布尔什维克掌权下的俄国”不仅是战争的源头,更是一种社会威胁,是对资本主义文明的致命挑战。与苏联缔结了反法西斯同盟的英国首相丘吉尔,也从未为其摘掉“野蛮”的帽子。

“我的所有思想都主要面向作为现代国家和文明之祖先的欧洲。如果俄罗斯人的野蛮行为摧毁了古代欧洲国家的文化和独立,就会发生可怕的灾难。现在很难谈论它,但我相信,在欧洲委员会的领导下,欧洲国家大家庭将能够作为一个整体行事。”

丘吉尔、罗斯福和斯大林

德国的“恐俄症”出现于19世纪末,要比英国“晚一些”。在德国统一(1870年)之前,很多日耳曼王朝的显贵都与俄国的罗曼诺夫家族保持着姻亲关系,双方的关系堪称友好。

不过,伴随着日俄战争的惨败以及沙俄政府对波罗的海国家的一系列“俄罗斯化”举措,德国对俄国有了一些“新想法”。于是,德国国内的“俄国威胁论”和恐俄情绪开始弥散开来。

20世纪初,关于俄国政权腐败、威权主义严重,以及俄国农村赤贫、经济落后、文化水平低等题材的文章,在德国可谓比比皆是;一些德国史学家和政论家也积极宣传“俄国威胁论”;在俄国人选择了社会主义道路后,德国的“恐俄症”快速演变为“反布尔什维克主义”。

说到德国的种族主义者,德皇威廉二世(1859—1941)必须榜上有名

对于德国法西斯主义而言,“排俄”是一个推行扩张主义政策的绝佳口号。他们不仅将俄罗斯人视为“文明血统最少的民族”,甚至还炮制了一项“逐步消灭俄罗斯种族”的计划。

不过,苏联红军视死如归的斗争精神以及苏联在反法西斯同盟中的重大贡献,令全世界刮目相看,也引发了西方对苏联人民的极大尊重。在二战结束后,德国的“恐俄症”被彻底挫骨扬灰。

苏联红军占领柏林

不过,随着冷战大幕的拉开以及两大阵营对立的加剧,俄罗斯的负面形象在欧洲重新复活,并且被加以强化。值得注意的是,此时的国际局势已经发生了重大变化,美国一跃成为西方世界的主导,欧洲针对俄罗斯的许多重大决策都有美国的深度参与。为了抵制“红色威胁”,美国与欧洲各国签订了一个又一个军事和经济合作条约。

在西方人眼中,“暴政”“压迫”“共产主义专政”是苏联的标签,而美国则是捍卫民主、自由、人权的象征。

讽刺古巴导弹危机的漫画

苏联解体后,欧洲人对“新俄罗斯”的国家的形象产生了不同的认识。独立之初的俄罗斯,曾反复声明“要向欧洲和美国学习”,并希望西方“不要侵犯自己的领土主权和独立性,而是给予无私的帮助”;西方似乎也敞开怀抱,欢迎俄罗斯加入“文明大家庭”,并希望其成为忠实的合作伙伴和追随国。

尽管在这一时期,欧洲对俄罗斯依然有诸如经济瓦解、国家机构工作低效、犯罪率上升、腐败现象严重、公民精神和身体状况衰退等很多消极的评价,但对欧洲人而言,超级大国的威胁终于消失了,“新俄罗斯”和苏联截然不同,并走上“正确”的发展道路。

然而,随着时间的推移,俄罗斯人惊讶地发现,以美国为首的西方世界对俄罗斯的态度似乎向更差的方向延伸。这让俄罗斯人不得不再次从迷雾中清醒,并走向了文化寻根和民族认同。

90年代的俄罗斯年轻人

现如今,欧洲人依然认为俄罗斯是个政治大国,在国际政治舞台上是自己最为棘手的竞争对手之一;俄罗斯在石油、天然气等能源经济领域的绝对优势,又令他们有所忌惮,只能选择保持和发展同它的联系。

总的来说,西方世界对俄罗斯的负面形象比正面的多得多。关于其社会落后、俄罗斯人不文明等话题不断被提出,还是有很多专栏作家批判和揭露“不幸的”俄罗斯人。

6)结语

历史已经证明,无论欧洲的格局如何变化,无论俄罗斯选择哪种道路,均很难使西方从根本上改变对俄罗斯的看法。俄罗斯过于庞大且独特的特质,使得它无法完全融入欧洲。它在过去、现在以及将来,既有欧洲元素,也有亚洲元素;在语言、宗教、文化、精神气质等诸多方面,不可避免地与欧洲国家有着很大差异。

莫斯科 | 克里姆林宫教堂顶

另外,大部分欧洲人一直都是以居高临下的心态来看待俄罗斯的;即便有些承认俄罗斯与自己有“血缘关系”,也会将其视为“远方大老粗亲戚”。“西方所形成的对俄罗斯的认识已经根深蒂固,在某种程度上并不取决于俄罗斯实际运行的社会政治进程,也不依赖于俄罗斯人本身是如何理解这些进程的。”

一言概之,流传了近千年的“俄罗斯印象”,早已在欧洲深入人心;要想彻底改变欧洲人的“恐俄症”,或许“还有很长的路要走”。